Pflegeleistungen 2024

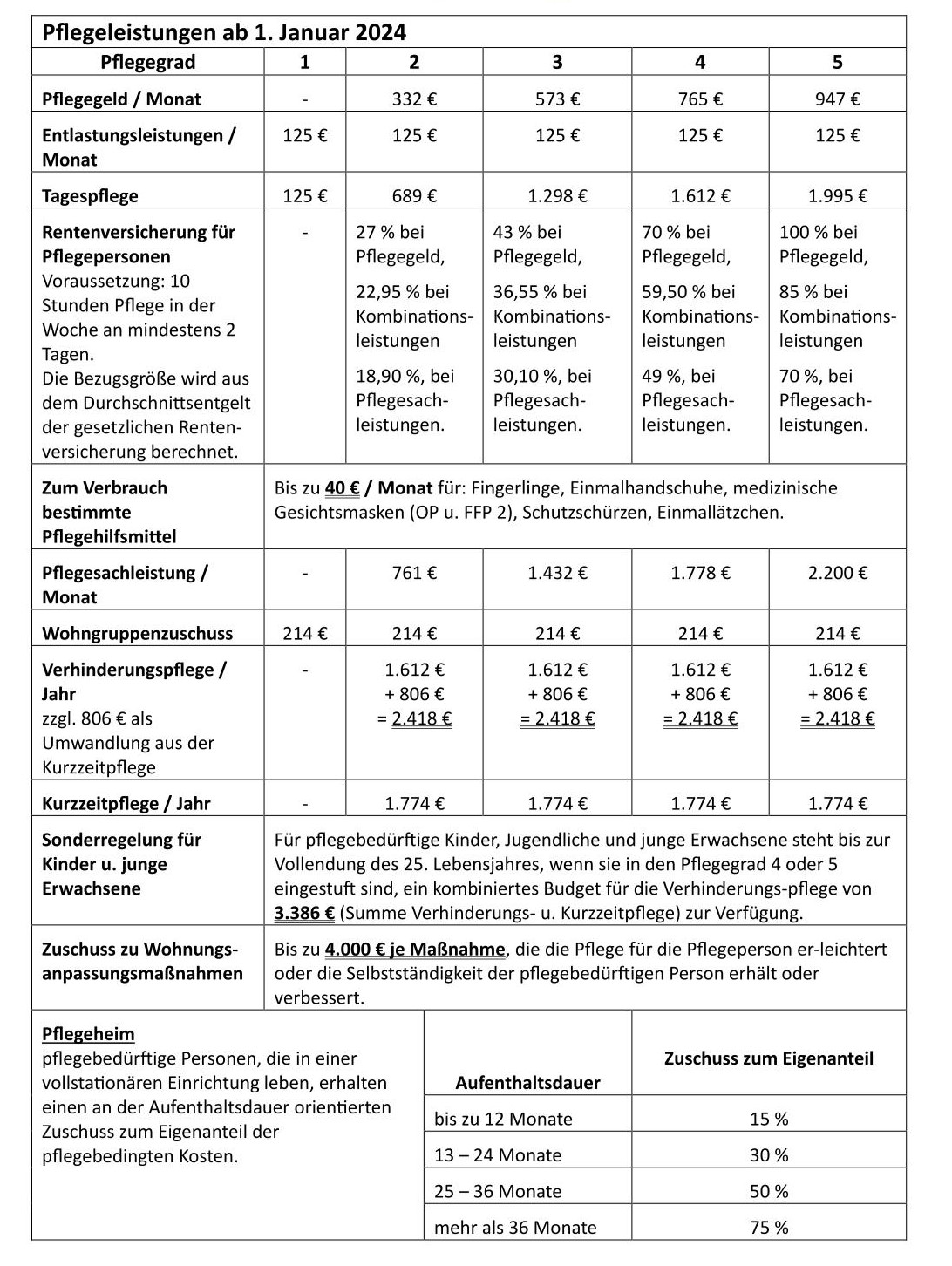

Mit dem neuen Jahr werden auch Teile der Pflegeleistungen angepasst. Das Pflegegeld und die Pflegesachleistungen, sowie der Zuschuss zum Eigenanteil in der stationären Pflege werden erhöht. Für pflegebedürftige Kinder unf junge Erwachsene bis zum 25. Lebensjahr mit Pflegegrad 4 oder 5 besteht die Möglichkeit, die Verhinderungs- und Kurzzeitpflege zu einem Entlastungsbudget zusammenzufassen. Das heißt, über den gesamten Betrag der Kurzzeitpflege kann wie über die Verhinderungspflege verfügt werden. Die genauen Änderungen entnehmen Sie der nachfolgenden Übersicht:

Wichtige Fristen in der Pflegeversicherung

Wenn Sie mit der Pflegeversicherung oder anderen Leistungsträgern zu tun haben, dann geht es oftmals um Fristen, wie etwa die Widerspruchsfrist. Fristen bestimmen, bis wann jemand etwas getan haben muss, um keine Nachteile zu bekommen.

Zum einen gibt es für die Pflegekasse Fristen, um Versicherte zu schützen. Werden diese Fristen nicht eingehalten, gibt es Strafen, wie etwa bei der Beantragung des Pflegegrades, oder man kann klagen, um damit eine Entscheidung zu erzwingen.

Zum anderen gibt es Fristen, die Sie als Versicherter einhalten müssen, um Ihren Anspruch nicht zu verlieren.

Deshalb ist es wichtig, dass Sie die elementaren Fristen im Umgang mit der Pflegekasse kennen oder wissen, wo Sie diese nachlesen können.

Die 5-Wochen-Frist beim Antrag auf einen Pflegegrad

Wenn Sie einen Antrag auf Erteilung eines Pflegegrades stellen, dann sieht der Gesetzgeber in § 18 Abs. 3 SGB XI eine feste Bearbeitungsfrist von 25 Arbeitstagen vor. Das heißt, nachdem der Antrag bei der Pflegekasse eingegangen ist, hat diese 25 Arbeitstage Zeit, den Medizinischen Dienst zu beauftragen, die Begutachtung durchzuführen und den Bescheid über die Entscheidung zu Ihrem Antrag zu erteilen.

Geht also Ihr Antrag auf einen Pflegegrad am 02. Januar bei der Pflegekasse ein, müssen Sie bis spätestens zum 04. Februar einen Bescheid von der Pflegekasse erhalten.

Hält die die Pflegekasse sich nicht an diese Frist und erteilt schriftlichen Bescheid nicht innerhalb der 25 Arbeitstage nach Eingang des Antrags, muss sie für jede begonnene Woche der Fristüberschreitung unverzüglich 70 Euro an den Versicherten als Strafe bezahlen.

Natürlich gilt dies nur, wenn die Pflegekasse die Verzögerung zu verantworten hat. Ist der Medizinische Dienst an der Verzögerung Schuld, wird die Verantwortung dafür der Pflegekasse zugerechnet.

Kann die Frist aber nicht eingehalten werden, etwa weil Sie den Begutachtungstermin absagen oder Unterlagen nicht zeitnah einreichen, wird dies nicht der Pflegekasse angelastet und die Frist kann nicht mehr angewendet werden.

Sonderfall Krankenhaus und Rehabilitationseinrichtung

Die Frist von 25 Arbeitstagen verkürzt sich auf eine Woche, wenn Sie im Krankenhaus oder einer Rehabilitationseinrichtung sind und Hinweise vorliegen, dass die ambulante oder stationäre Weiterversorgung nur dann sichergestellt werden kann, wenn zuvor eine Begutachtung erfolgt. Dann muss der Antrag im Eilverfahren bearbeitet werden, weshalb auch nach Aktenlage entschieden werden kann.

Ein Eilverfahren kann auch eingeleitet werden, wenn ein naher Angehöriger Pflegezeit nach dem Pflegezeitgesetz oder Familienpflegezeit nach dem Familienpflegezeitgesetz in Anspruch nehmen möchte.

Die Fristenregelung gilt nicht für Versicherte, die in einem Pflegeheim sind und bereits mindestens in den Pflegegrad 2 eingestuft wurden.

Bearbeitungsfrist bei Hilfsmitteln

Auch wenn Sie bei Ihrer Krankenkasse ein Hilfsmittel beantragen, etwa durch Einreichung der ärztlichen Verordnung, gilt eine gesetzliche Bearbeitungsfrist. Ein Antrag auf ein Hilfsmittel muss von der Krankenkasse laut § 13 Abs. 3a SGB V innerhalb von drei Wochen nach Antragseingang entschieden werden. Wenn die Krankenkasse eine gutachterliche Stellungnahme einholen muss, verlängert sich diese Frist auf fünf Wochen.

Wenn die Krankenkasse eine gutachterliche Stellungnahme für erforderlich hält, muss sie den Versicherten darüber schriftlich informieren. Der Medizinische Dienst muss nach Beauftragung durch die Kasse seine Stellungnahme innerhalb von drei Wochen abgeben. Kann die Kasse die obigen Fristen nicht einhalten, muss sie das dem Versicherten mit Angabe der Gründe schriftlich mitteilen. Lässt die Krankenkasse dem Versicherten keine Mitteilung mit einem hinreichenden Grund zukommen, gilt die Leistung nach Ablauf der Frist (also innerhalb von maximal fünf Wochen) als genehmigt.

So lange können Sie gegen einen Bescheid Ihrer Kasse Widerspruch einlegen

Nicht immer entscheiden die Kasse im Sinne der Versicherten. Wenn Sie einen ablehnenden Bescheid über den Pflegegrad oder ein Hilfsmittel erhalten, können Sie sich dagegen wehren. Sie haben ab Eingang des Bescheides bei Ihnen einen Monat Zeit, dagegen Widerspruch einzulegen.

Es ist wichtig, die Monatsfrist nicht mit einer Vierwochen-Frist zu verwechseln. Denn dadurch können Sie wertvolle Zeit verlieren. Stellen Sie sich vor, Sie erhalten am 03.05. einen ablehnenden Bescheid Ihrer Kasse per Post. Dann können Sie gegen diesen Bescheid innerhalb eines Monats, also bis zum 03.06. Widerspruch einlegen. Wäre die Frist nur vier Wochen lang, müsste der Widerspruch bereits am 31.05. eingereicht werden.

Bei einem Widerspruch reicht es zur Fristwahrung aus, zunächst nur mitzuteilen, dass man Widerspruch einlegt. Die Begründung kann man dann nachreichen.

Bearbeitungsfrist eines Widerspruchs

Auch bei der Bearbeitung eines Widerspruchs gelten Vorgaben, wann eine Entscheidung zwingend vorliegen muss. Ein Widerspruch muss laut § 75 Verwaltungsgerichtsordnung innerhalb von drei Monaten von der Kasse abschließend bearbeitet worden sein. Lässt die Kasse sich länger Zeit, können Sie eine Untätigkeits- oder Leistungsklage einreichen.

Ansprüche verjähren nach vier Jahren

Die Kranken- und Pflegekassen unterliegen den Sozialgesetzbüchern. Insofern gilt für Ihre Kranken- und Pflegekasse auch der § 27 SGB IV, in dem geregelt ist, dass Erstattungsansprüche erst in vier Jahren verjähren. Insofern ist es möglich, bspw. Leistungen der Verhinderungs- und Kurzzeitpflege und auch Entlastungsleistungen vier Jahre rückwirkend zu beantragen.

Selbstverständlich ist eine Voraussetzung, dass die Kosten, deren Erstattung man beantragt, auch in den zurückliegenden Jahren nachweislich entstanden sind. Wenn Sie also die Erstattung für Kosten aus der Verhinderungspflege rückwirkend für 2019 beantragen möchten, müssen Sie nachweisen, dass Ihnen diese Kosten im Jahr 2019 entstanden sind.

Auch für Forderungen der Kranken- und Pflegekassen gegenüber ihren Versicherten gilt, dass diese innerhalb von vier Jahren verjähren. Das heißt, dass die Kasse von Ihnen nur Geld (zurück) verlangen darf, dessen Fälligkeit maximal vier Jahre zurück liegt.

Stärkung des Wunsch- und Wahlrechts von Rollstuhlfahrern

Die Krankenkassen neigen dazu, ihren Versicherten Hilfsmittel nicht nach dem tatsächlichen Bedarf, sondern nach dem Preis zu gewähren. Nun hat ein Urteil des Landessozialgerichts Niedersachsen-Bremen (LSG) eine Stärkung des Wahlrechts von RollstuhlfahrerInnen beschlossen. Dieses Urteil lässt sich sicher auch auf andere Hilfsmittel übertragen.

Das LSG entschied im September 2022, dass dem Wunsch- und Wahlrecht von Behinderten bei der Hilfsmittelversorgung weiterhin Raum zu gewähren ist.

49-jähriger Rollstuhlfahrer setzt sich durch

Geklagt hatte ein 49-jähriger, querschnittsgelähmter Mann, der mit einem Aktivrollstuhl nebst mechanischem Zuggerät (Handbike) versorgt war. Wegen nachlassender Kraft und zunehmenden Beschwerden in den Schultern beantragte er bei seiner Krankenkasse ein elektrisches Zuggerät.

Die Kasse lehnte den Antrag ab. Stattdessen bot die Kasse dem Mann einen Elektrorollstuhl an. Die Kasse fand, dass ein Zuggerät zwar wünschenswert, hilfreich und sinnvoll sei. Aber es sei eine nicht notwendige Überversorgung. Die Kasse begründete diese Sichtweise damit, dass die Basismobilität auch mit einem rein elektrischen Hilfsmittel gesichert werden könne, das nur etwa die Hälfte koste.

Der Mann lehnte einen Elektrorollstuhl jedoch ab, weil die rein passive Fortbewegung für ihn keine adäquate Alternative sei. Selbst der Medizinische Dienst hatte einen Elektrorollstuhl in seinem Falle als „Zumutung“ bewertet.

Vorrang der Selbstbestimmung eines Behinderten

Das LSG entschied damit anders als das Sozialgericht Oldenburg und verurteilte die Kasse zur Kostenübernahme. Es begründete das Urteil damit, dass ein querschnittsgelähmter Versicherter nicht gegen seinen Willen auf einen rein passiven Elektrorollstuhl zur Erschließung des Nahbereichs verwiesen werden könne, wenn er nur eine elektrische Unterstützung benötige.

Bei der Prüfung des Anspruchs dürfe die Kasse das Grundbedürfnis der Erschließung des Nahbereichs nicht zu eng fassen. Dies sei aus einer grundrechtsorientierten Auslegung, den Teilhabezielen des SGB IX und der UN-Behindertenrechtskonvention abzuleiten. Dem Wunsch- und Wahlrecht des behinderten Menschen sei deshalb volle Wirkung zu verschaffen.

Die Leistung der Krankenkasse muss dem Berechtigten viel Raum zur eigenverantwortlichen Gestaltung seiner Lebensumstände lassen und seine Selbstbestimmung fördern. Im Falle des Klägers widerspräche die nicht gewünschte Versorgung mit einem Elektrorollstuhl dem Selbstbestimmungsrecht des Behinderten.

Hinweis: Sie können das Urteil unter dem folgenden Link herunterladen: AZ: L 16 KR 421/21

Wenn der Antrag an den Falschen geht

Wenn Sie einen Antrag auf Hilfe bei einem Sozialleistungsträger, wie dem Sozialamt oder der Krankenkasse stellen, ist es nicht immer einfach, die richtige Institution zu wählen. Doch was passiert, wenn Ihr Antrag versehentlich oder aus Unwissenheit bei der falschen Institution eingeht?

Oft wird der Antrag einfach mit dem Vermerk nicht zuständig an den Antragsteller zurückgesendet. Das könnte bedeuten, dass wichtige Fristen, die für die Leistungsgewährung und den Leistungsbeginn entscheidend sind, verpasst werden.

Doch der Gesetzgeber hat für die Betroffenen einen gesetzlichen Schutz eingebaut. Deshalb können Fristen nicht verpasst werden, weil ein Antrag sie bei der falschen Stelle gestellt wurde.

Geregelt ist dieser Schutz im Sozialgesetzbuch I. Damit ist sichergestellt, dass ein Antrag im Sozialrecht, der bei einer nicht zuständigen Stelle eingeht, gemäß § 16 Abs. 2 SGB I an die zuständige Stelle weiterzuleiten ist:

„Anträge, die bei einem unzuständigen Leistungsträger, bei einer für die Sozialleistung nicht zuständigen Gemeinde oder bei einer amtlichen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland im Ausland gestellt werden, sind unverzüglich an den zuständigen Leistungsträger weiterzuleiten. Ist die Sozialleistung von einem Antrag abhängig, gilt der Antrag als zu dem Zeitpunkt gestellt, in dem er bei einer der in Satz 1 genannten Stellen eingegangen ist.„

Für Sie als Antragsteller ist das eine immense Erleichterung. Denn auch wenn Sie bei der falschen Körperschaft des öffentlichen Rechts einen Antrag stellen, gilt dieser letztlich als fristgerecht eingegangen.

Ein wegen fehlender Zuständigkeit zurückgesendeter Antrag, hat in aller Regel einen Eingangsstempel der Behörde. Darüber hinaus wird im Begleitschreiben mitgeteilt, welches die zuständige Stelle ist.

Am besten senden Sie dann den zurückerhaltenen Antrag mit dem Begleitschreiben umgehend an die zuständige Stelle. Für die zuständige Institution ist dann auch der Eingangsstempel der Behörde / Stelle bindend, die Ihren Antrag als erstes erhalten hat.

Sollten Sie angerufen werden, weil Ihr Antrag bei der falschen Stelle eingegangen ist, dann bitten Sie einfach um die Weiterleitung an die zuständige Stelle. Die Körperschaft des öffentlichen Rechts, die Ihren Antrag erhalten hat, ist dazu verpflichtet.

Wann müssen die Einnahmen aus der Verhinderungspflege verversteuert werden?

Die Frage nach der Steuerpflicht bei Einnahmen aus der Verhinderungspflege stellt sich immer wieder. Oft wird dann die sittliche Verpflichtung ins Feld geführt, die eine Steuerpflicht verneint. Allerdings dürfte sich so mancher Finazbeamte wundern, wenn Nachbarn sich plötzlich sittlich verpflichtet fühlen, ihren Nachbarn (gegen Geld) zu pflegen. Die Argumentation hakt in den meisten Fällen.

Einen umfassenden Beitrag zu diesem Thema finden Sie auf der Seite www.pflegeberatung-aachen.de.

Dort ist zu lesen, dass Einkünfte im Grunde immer steuerpflichtig sind. Einzieg Ausnahmen: sie sind vom Gesetzgeber als steuerfrei deklariert worden. Darüber hinaus gibt es gibt es Einnahmen, die steuerfrei sind, weil ihre Höhe einer Freigrenze entspricht.

Aber es ist kompliziert. Denn das deutsche Steuerrecht ist kompliziert.

Wie es sich also mit der Versteuerung der Einnahmen aus der Verhinderungspflege verhält, lesen Sie unter dem nachfolgenden Link: Wann sind Einnahmen aus der Verhinderungspflege steuerpflichtig?

Wegen Pandemie: Auslandsurlaubsverbot für Deutsche

Im Moment finden trotz hoher Infektionszahlen viele Lockerungen statt. Herausgestellt hat sich zwischenzeitlich, dass die schwersten Gefährdungen von Urlaubern, die aus dem Ausland zurückkommen, mitgebracht werden. Nun sieht sich der Gesetzgeber gezwungen, zu reagieren.

Die politische Ampel hat per Sonderverordnung verfügt, dass bis zum 31.12.2022 für alle Deutschen ein privates Urlaubsverbot im Ausland ausgesprochen wird. Dies hat zur Folge, dass Deutsche in diesem Jahr keine Auslandsurlaube buchen können.

Bereits gebuchte Reisen müssen vom Veranstalter abgesagt werden. Schon bezahlte Kosten werden den Betroffenen zu 100 % erstattet.

Die Reiseveranstalter erhalten für ihre Ausfälle eine Corono-Schnellhilfe. Die Höhe der Schnellhilfe wird sich an den angenommenen Buchungen der Reiseveranstalter im Jahr 2019 orientieren. So soll gewährleistet werden, dass die Auswirkungen der Lock-Downs aus den Jahren 2020 und 2021 keine Auswirkung auf die Höhe der Entschädigungen haben.

Ab sofort werden an den Flughäfen und Bahnhöfen so genannte „National-Checkpoints“ errichtet, an denen die Herkunft der Reisenden geprüft wird. Sollte eine Person deutscher Staatsangehörigkeit an einem dieser Checkpoints angetroffen werden, wird dieser ein individuelles Reiseverbot erteilt.

Wer gegen dieses Reiseverbot verstößt, muss mit einer Geldstrafe von bis zu 50.000 € rechnen. In schwerwiegenden Fällen kann auch eine Haftstrafe von bis zu 6 Monaten verhängt werden.

Der Möglichkeit selbstorganisierter Reisen, die an den „National-Checkpoints“ vorbei organisiert werden, soll mit mobilen „National-Checkpoints“ entgegengewirkt werden.

Die „National-Checkpoints“ werden dem Aufgabenbereich der Ordnungsbehörden zugeordnet.

Reisen ins Ausland aus beruflichem Anlass bleiben von dieser befristeten Regelung ausgenommen.

Weiterhin Sonderregelung bei der kurzfristigen Arbeitsbefreiung

Bei plötzlich aufgetretener Pflegebedürftigkeit eines nahen Angehörigen besteht ein Rechtsanspruch auf eine kurzfristige Arbeitsbefreiung von bis zu 10 Tagen. Dieser Anspruch wurde während der Pandemie auf 20 Tage erhöht.

Auch der Zahlungszeitraum des Pflegeunterstützungsgeldes, das beantragt werden kann, wurde entsprechend auf 20 Tage erhöht.

Diese Regelung gilt bis zum 31.12.2021.

Weitere Infos zu den pandemiebedingten Sonderregelungen finden Sie hier: carekonzept pflegeberatung

Infoblatt zu den Neuerungen der Pflegereform ab 2022

In Fachkreisen wird die letzte Pflegereform als „Reförmchen“ bezeichnet.

Der Grund ist unter anderem, dass nur ein Teil der Leistungen der Pflegeversicherung erhöht wurde. Die von der Politik zugesagte Erhöhung aller Pflegeleistungen, orientiert an der Inflationsrate, erfolgte nicht.

Das heißt, bei Pflegegeld, Verhinderungspflege, Tagespflege und Pflegehilfsmitteln zum Verbrauch bleibt es beim Alten. Das ist ein Armutszeugnis für Herrn Spahn und die aktuelle Koalition von CDU und SPD.

Welche interessanten Neuerungen Sie unter anderem erwarten dürfen, erfahren Sie im Infoblatt, das Sie unter dem nachfolgenden Link herunterladen können: Information zur Pflegereform ab 2022

Vielleicht sollten Sie bei der kommenden Bundestagswahl auch an dieses politische Versagen denken. 😉